Laden auf der Autobahn: Preisskandal, an dem der Staat mitschuldig ist

Während sich das Elektroauto verbreitet, droht eine besorgniserregende Fehlentwicklung sein Wachstum zu gefährden: die exorbitanten Preise für Ladungen auf der Autobahn.

Mit Tarifen von bis zu 0,85 €/kWh wird das Aufladen des Fahrzeugs mitunter so teuer wie eine Tankfüllung fossiler Kraftstoffe. Diese Situation, die von einem nahezu monopolartigen Zustand der Betreiber profitiert, hemmt die Energiewende und fordert ein schnelles Eingreifen des Staates.

Skandalöse und unbegründete Margen

Die Hauptakteure des Schnellladens (Ionity, TotalEnergies, Fastned, Tesla usw.) kaufen den Strom auf dem Großhandelsmarkt für 0,05 bis 0,10 €/kWh ein. Dennoch verkaufen sie ihn den Autofahrern auf der Autobahn bis zu achtmal teurer. Diese Bruttomarge, die zwischen 400 % und 1000 % schwankt, übersteigt bei weitem die der herkömmlichen Tankstellen.

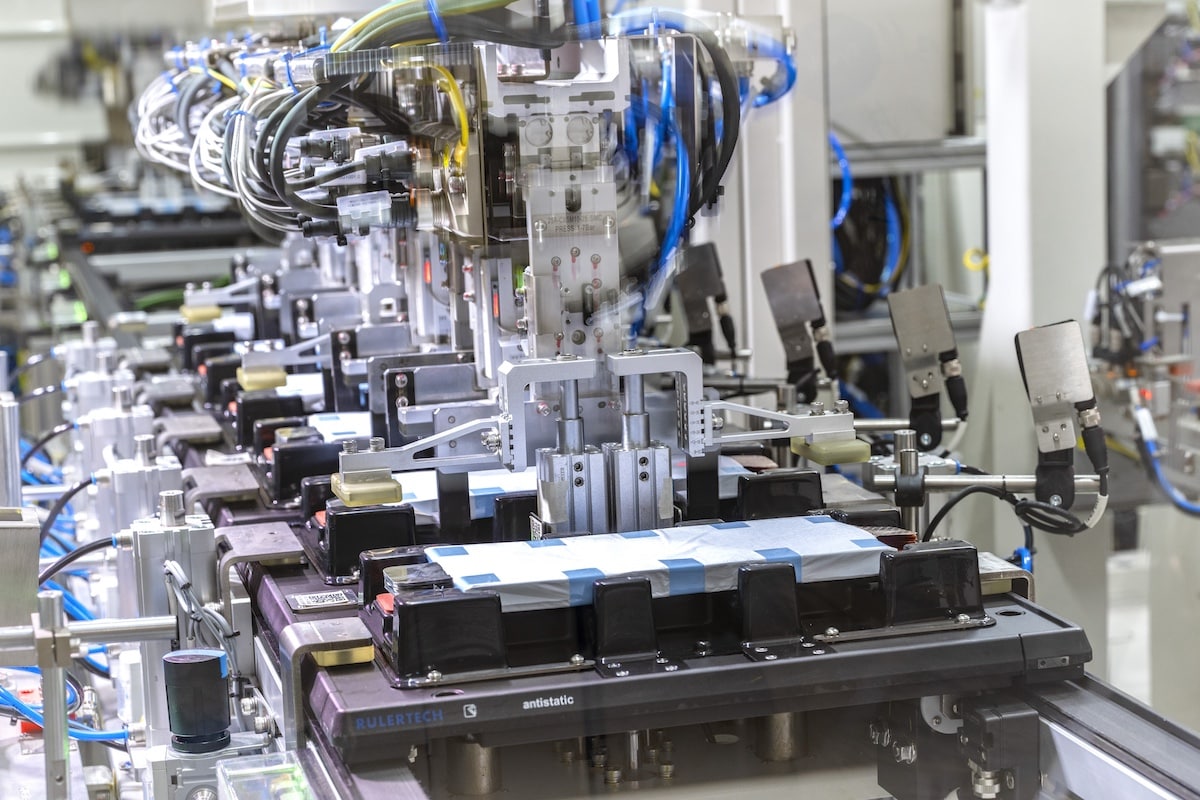

Zweifellos rechtfertigen die Betreiber diese Preise durch hohe Infrastrukturkosten: Installation von Ultrakraftladestationen (150 bis 350 kW), Anschluss ans Hochleistungsnetz, Wartung und Zahlungsabwicklung. Doch diese Argumente halten den enormen Preisunterschieden im Vergleich zu städtischen Stationen (etwa 0,30 €/kWh) oder dem Laden zu Hause (0,12 bis 0,20 €/kWh) nicht stand.

Missbrauch einer dominierenden Stellung auf der Autobahn

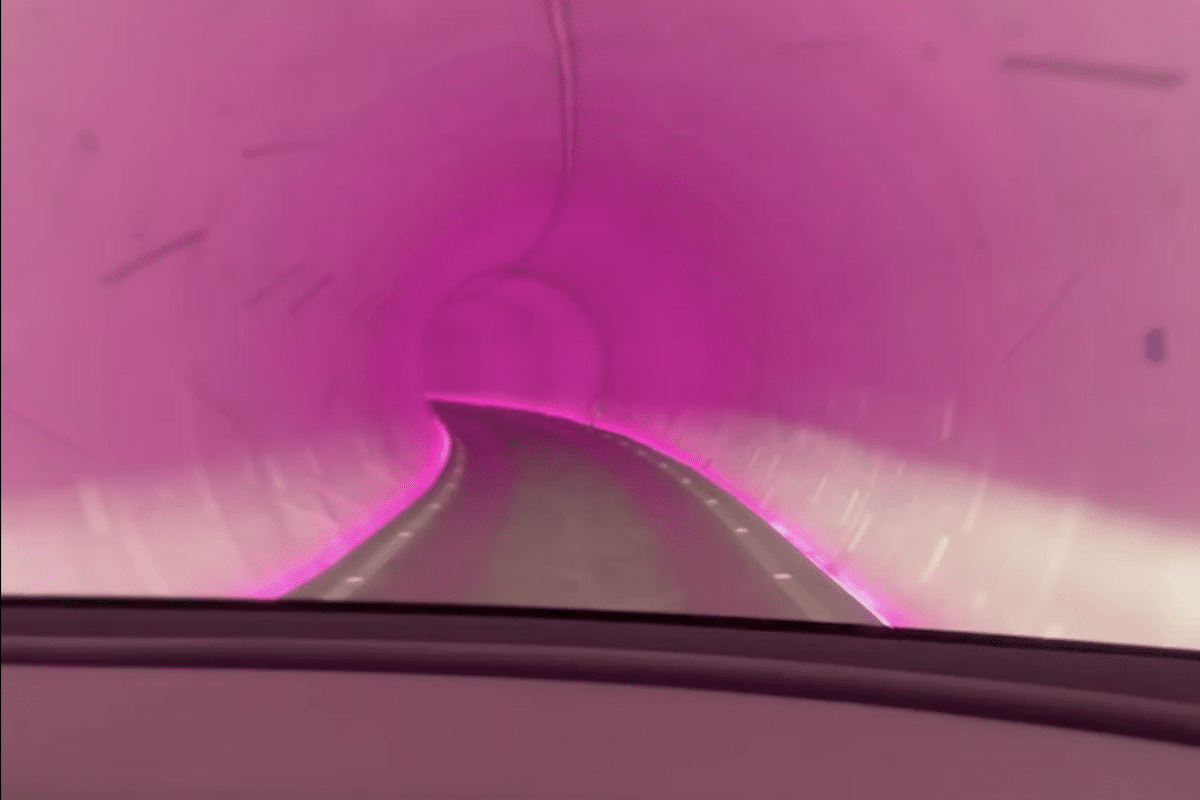

Das Hauptproblem liegt im Mangel an Alternativen für die Autofahrer. Im Gegensatz zu Tankstellen, wo eine gewisse Konkurrenz herrscht, haben Elektrofahrzeugfahrer auf der Autobahn keine Wahl. Die Standorte sind begrenzt und von wenigen Akteuren monopolisiert, die ihre Preise ohne echte Regulierung festlegen.

Schlimmer noch: Die Autobahnkonzessionäre erheben eine Provision auf die Ladungen, was die Rechnung für den Endnutzer zusätzlich erhöht. Diese Situation schafft eine Preisspirale, bei der die Autofahrer mangels Alternativen gezwungen sind, überhöhte Preise zu zahlen.

Ein Hemmschuh für die Energiewende

Das wirtschaftliche Argument ist eine der wichtigsten Triebfedern der Akzeptanz von Elektroautos. Wenn jedoch das Laden eines Fahrzeugs auf langen Strecken ebenso teuer wird wie eine Tankfüllung Benzin oder Diesel, verschwindet der wirtschaftliche Nutzen. Dies könnte viele Autofahrer davon abhalten, den Wechsel zum Elektroauto zu wagen und die Ziele der Energiewende verlangsamen.

Ironie der Lage: Viele Betreiber erhalten staatliche Förderungen für den Ausbau ihrer Infrastruktur. Dennoch werden ihnen keine Preisauflagen auferlegt. Der Staat finanziert also teilweise diese Anlagen, lässt aber zu, dass diese Unternehmen überhöhte Preise verlangen – zum Nachteil der Autofahrer.

Der Staat muss eingreifen, um diese Preise zu regulieren

Angesichts dieser Missbräuche müssen dringend mehrere Maßnahmen umgesetzt werden:

- Die Preise für Ladevorgänge auf der Autobahn auf maximal 0,30 bis 0,40 €/kWh deckeln.

- Die Betreiber zu mehr Transparenz hinsichtlich ihrer tatsächlichen Einkaufs- und Betriebskosten verpflichten.

- Öffentliche Förderungen an die Einhaltung eines angemessenen Tarifs knüpfen.

- Den Wettbewerb fördern, indem der Markt für neue Akteure geöffnet wird, um Monopole zu vermeiden.

Ohne strikte Regulierung könnte dieser Preisskandal das Wachstum der Elektromobilität bremsen und den Erhalt von Verbrennungsmotoren begünstigen. Der Staat hat eine Verbraucherschutzfunktion und darf es nicht zulassen, dass private Akteure allein über den Preis einer für die Mobilität von morgen unverzichtbaren Ressource entscheiden.

Preise für Ladevorgänge auf der Autobahn zu regeln bedeutet, eine gerechte und faire Energiewende zu gewährleisten.

AUCH LESEN: Peugeot E-3008: Was kostet eine „Kanaldeckel“-Felge?

This page is translated from the original post "Recharge sur autoroute : scandale tarifaire dont l’État est complice" lang Französisch.

Wir empfehlen Ihnenauch:

Weitere Artikel auch