Porsche: In den USA produzieren oder untergehen?

Der deutsche Hersteller Porsche hat seine Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Diese sind dramatisch.

Wie konnte der profitabelste Autohersteller der Geschichte innerhalb von nur 12 Monaten nahezu verlustreich werden? Jahrelang verkörperte Porsche die absolute industrielle Ausnahmeerscheinung: ein Hersteller, der Margen über Ferrari erreicht und dabei mehr als 300.000 Fahrzeuge pro Jahr produziert. Doch im Jahr 2025 ist das Kartenhaus plötzlich eingestürzt. Innerhalb von neun Monaten sank das operative Ergebnis des Konzerns von 4 Milliarden Euro auf… 40 Millionen. Minus 99 %! Und das, obwohl die Auslieferungen nur um 6 % zurückgingen. Auf den ersten Blick erscheint die Gleichung absurd. In Wirklichkeit spiegelt sie den gleichzeitigen Zusammenbruch aller Säulen des Porsche-Modells wider.

| Porsche AG Gruppe | Q1–Q3 2025 | Q1–Q3 2024 | Veränderung |

| Umsatzerlöse | 26,86 Mrd. € | 28,56 Mrd. € | -6,0 % |

| Operatives Ergebnis | 40 Mio. € | 4.035 Mio. € | -99,0 % |

| Operative Umsatzrendite | 0,2 % | 14,1 % | |

| Auslieferungen an Kunden | 212.509 | 226.026 | -6,0 % |

Dieser Artikel könntefür Sie interessant sein:

Was ist das Problem bei Porsche?

Die Marke aus Stuttgart hat ihre Kunden nicht verloren. Die Volumina, der Umsatz (26,86 Milliarden Euro) und sogar der Cashflow aus dem Automobilgeschäft (1,34 Milliarden) bleiben solide. Doch das Herzstück ihrer Gewinnmaschine, dieses komplexe Ökosystem, das jedes verkaufte Fahrzeug in mehrere Einnahmequellen verwandelte, ist an allen Ecken ins Stocken geraten. Der Irrtum wäre zu glauben, Porsche verdiene nur am Neuwagenverkauf. Das Geheimnis lag in einem ausgeklügelten Mix: äußerst lukrative captive Finanzierungen, hohe Restwerte, hohe Margen bei Extras, Kundenbindung nach dem Verkauf und die Bewertung von Gebrauchtwagen auf einem seltenen Premiummarkt. Im Jahr 2025 ist all das plötzlich zusammengebrochen.

Der erste Schock ist bilanziell, aber aufschlussreich. Porsche verbuchte außergewöhnliche Aufwendungen von 2,7 Milliarden Euro, die mit der Neuausrichtung seiner Produktstrategie und seinen Batterietätigkeiten verbunden sind. Das Unternehmen, das den elektrischen Wandel zur Triebfeder gemacht hatte, bremst seinen Zeitplan abrupt aus. Einige Modelle mit rein elektrischem Antrieb sind verschoben, die neue EV-Plattform der 2030er Jahre wird überarbeitet, und Verbrenner- sowie Plug-in-Hybridmotoren kommen wieder verstärkt zum Einsatz. Anders ausgedrückt: Die Elektrifizierungsstrategie erwies sich nicht als kapitaleffizient und der Kurswechsel ist teuer.

Über diese Neuausrichtung hinaus hat der weltweite Kontext die Porsche-Mechanik ins Wanken gebracht. China, lange Zeit der Wachstumsmotor, verstrickt sich in einen beispiellosen Preiskampf im Premium-Elektrosegment. Kunden, einst begeisterte Neuentdecker, sind nun vorsichtiger, Rabatte häufen sich, und der wahrgenommene Wert europäischer Modelle schwindet gegenüber aggressiveren lokalen Marken. Der chinesische Luxusmarkt, einst euphorisch, wird rationaler. Ergebnis: Porsche verkauft zwar weiter, verdient aber deutlich weniger an jedem einzelnen Fahrzeug.

Eine Zollmauer in den USA, die umgangen werden muss?

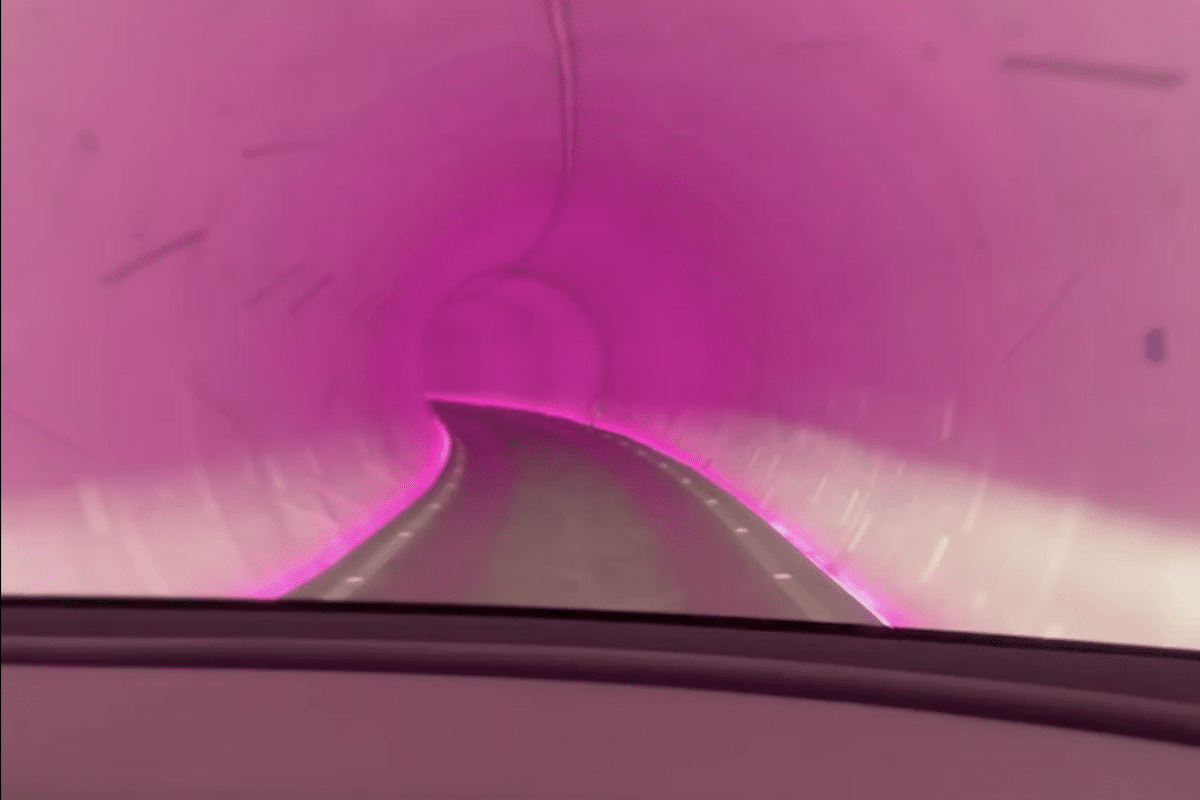

In den USA haben die neuen Zollgebühren von 15 % auf importierte Fahrzeuge aus Europa voll eingeschlagen. Die Marke hatte keine andere Wahl, als ihre Margen zu drücken, um die Preise zu halten und gegenüber lokalen oder asiatischen Konkurrenten konkurrenzfähig zu bleiben. Selbst bei Rekordauslieferungen jenseits des Atlantiks brach die Rentabilität ein. So sehr, dass früher oder später (vielleicht ist es schon passiert) die Frage aufkommen wird, ob man wie BMW oder Mercedes in den USA produzieren soll. Schließlich rollen Porsche-Modelle bereits aus nicht-deutschen Fabriken, wie der Cayenne, der in der Slowakei (Bratislava) hergestellt wird, oder sogar als Bausatz in Malaysia (Kulim) für den asiatischen Markt zusammengebaut wird. Was wäre daran verwerflich, Porsche „Made in USA“ zu sehen?

In Europa kommt die ökologische Besteuerung noch hinzu: verschärfte CO₂-Strafzahlungen (80.000 Euro im Jahr 2026, 100.000 Euro im Jahr 2028!), Steuern auf die Steuerleistung sowie Nutzungsbeschränkungen. Die Gesamtkosten des Fahrzeugbesitzes explodieren.

Ein zusammenbrechender Gebrauchtwagenmarkt?

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt zeichnet sich ein weiteres Problem ab: der drastische Wertverlust von Elektrofahrzeugen. Wo sich Porsche auf hohe Wiederverkaufswerte stützte, um attraktive Leasingraten anzubieten, haben sich die Kurven jetzt umgedreht. Gebrauchte Elektrofahrzeuge verlieren schneller an Wert als erwartet, was Marke und captive Bank dazu zwingt, ihre Wiederverkaufsprognosen anzupassen und höhere Rückstellungen zu bilden. Das führt zu teureren Leasingraten, schwächerer Nachfrage und bilanziellen Verlusten bei den Finanzierungsprogrammen. Eine typische Abwärtsspirale in Zeiten industrieller Übergänge.

All das geschieht vor dem Hintergrund einer anhaltenden Inflation bei Produktions-, Energie- und Transportkosten und einer Destabilisierung der Lieferketten, die die Preise für Komponenten auf einem hohen Niveau hält. Porsche, dessen Geschäftsmodell auf höchster Präzision in der Margensteuerung beruht, spürt den Kontrollverlust auf seinen traditionellen Hebeln wie einen Volltreffer.

Zwar weist der Konzern weiterhin einen steigenden Nettocashflow aus, was auf finanzielle Disziplin und ein gutes Working-Capital-Management hindeutet. Doch dieser Liquiditätsspielraum darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die profitabelste Marke im Volkswagen Konzern in einer systemischen Krise steckt: Produkt, Besteuerung, Markt, Technologie und Kundenwahrnehmung driften alle in die falsche Richtung.

Porsche verspricht, dass 2025 den „Tiefpunkt“ markieren wird, gefolgt von einer erwarteten Erholung 2026. Vorausgesetzt, die Lage stagniert nicht. Um seine Stellung zurückzugewinnen, muss Stuttgart nicht nur sein Elektroangebot rationalisieren, sondern vor allem den Wert seines Ökosystems wiederherstellen: das Vertrauen in den Wert von gebrauchten Elektrofahrzeugen zurückgewinnen, die für den Endkunden wahrgenommene Steuerlast senken (man denke an einen echten hybriden 911, der Emissionen reduziert, statt nur die Leistung zu steigern…) und ein Gleichgewicht zwischen Attraktivität und Rentabilität finden.

Denn die Geschichte von 2025 ist nicht die eines Herstellers, der weniger verkauft, sondern die eines Herstellers, dessen früher unfehlbares Rentabilitätsmodell unter der Last seiner eigenen Erfolgsumbrüche zusammengebrochen ist. Eine schmerzhafte Lektion für die gesamte Branche: Im automobilen Wandel kommt der Einbruch nicht unbedingt vom Volumen, sondern von der Schwächung all dessen, was darum kreist.

LESEN SIE AUCH: Alpine A110: Sie haben noch 1790 Möglichkeiten, eine zu kaufen!

This page is translated from the original post "Porsche : produire aux États-Unis ou mourir ?" lang Französisch.

Wir empfehlen Ihnenauch:

Weitere Artikel auch